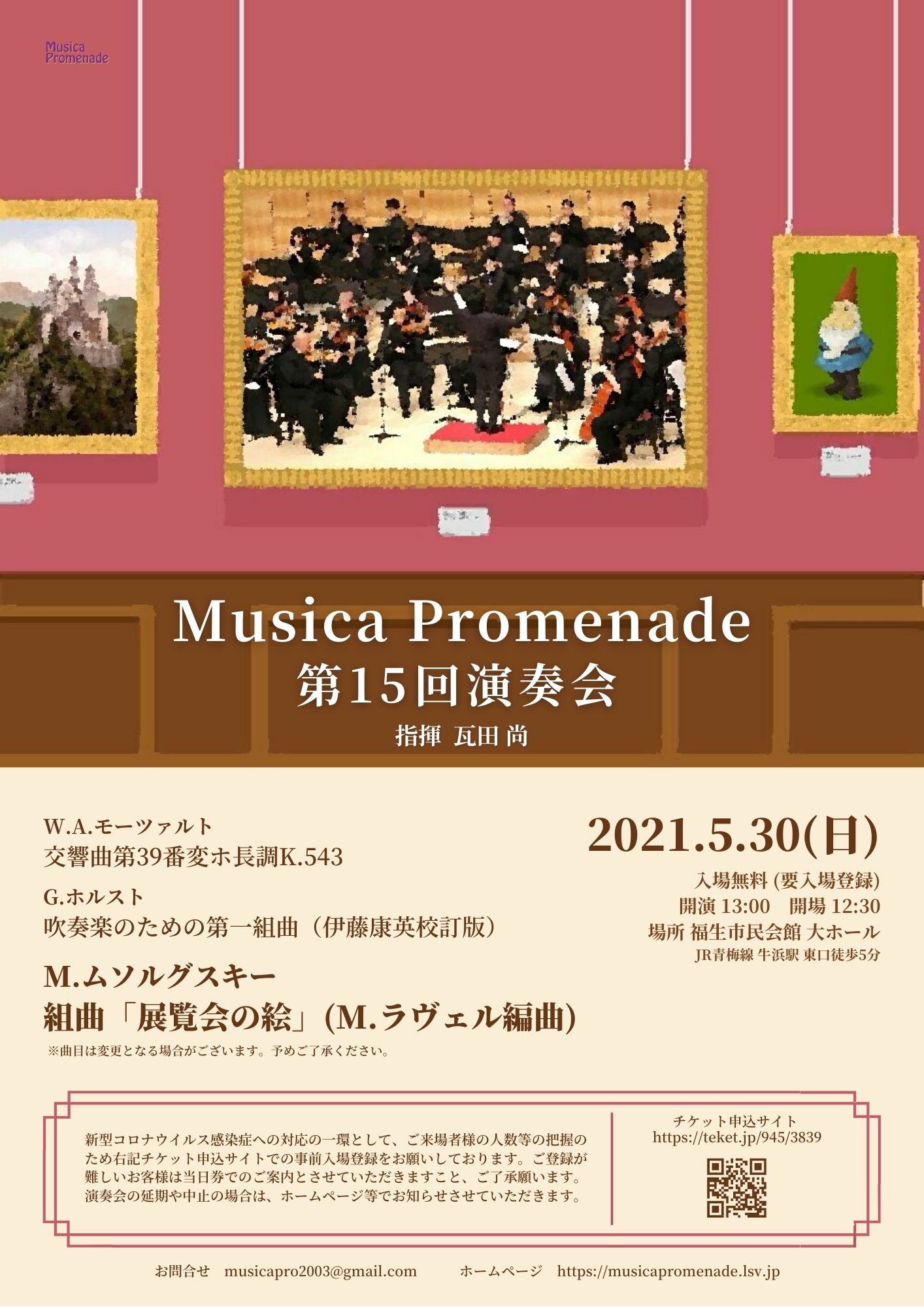

2021年5月30日(日)開場12:30 開演13:00

【5/19更新】ここ数日間の新型コロナウイルス感染症の情勢に伴う国や都の方針を鑑み、当団として、今回の演奏会は原則非公開とし、一般のお客様をお呼びしない形で開催することと致しました。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

福生市民会館大ホール

JR青梅線 牛浜駅東口徒歩5分

東京都福生市福生2455(地図)

曲名をタップすると、プログラムパンフレットに掲載していた曲紹介をご覧いただけます。

「光」と「影」

W.A.モーツァルトの交響曲第39番 変ホ長調 K.543は、1788年、モーツァルトが32歳のときに完成した。これに続く第40番(K.550)と第41番(ジュピター K.551)とともに、古くから呼びならわされてきた「三大交響曲」の最初の作品である。

この「三大交響曲」という括り方については、議論の対象となってきた。「三大交響曲」というのは(そもそも交響曲に付された番号やケッヒェル番号などの『肩書き』と同様に)後世において付された形容ではあるが、これらの交響曲を作曲したモーツァルト自身にとっても三部作として生み出されたのではないかと後に考えられても不思議はないと思える経緯がある。

まず、この三作各々が完成したと考えられているのは、わずか1ヶ月半の間という近接した期間内であることや、32歳でこの三作を書き上げたあと35歳で亡くなるまでに数十作品を作曲しているにも関わらず交響曲は作曲されていないことといった客観的状況である。

もっとも、近接した期間というのはあくまで完成した時をもってそう言っているのであって、それぞれ構想にそれなりの期間を要していたとすれば、たまたま結実したタイミングが重なっただけであり、さして重要な事実でもないとも考えられるし、最後の交響曲といっても、ベートーヴェン以降と違って、当時の交響曲は依頼を受けるなど外的要因で作曲される「機会音楽」であり、晩年の3年間はたまたま交響曲を作曲する機会がなかっただけであるとも考えられる。

しかし、モーツァルト好きかつロマンチストの筆者としては、単に偶然で片付けるには惜しい他の要素もある。

散々言及し尽くされていることではあるが、この「三大交響曲」の中で、本日演奏する第39番だけに序奏があり、他の2作品にはそれがないし、第41番ジュピターの終盤の複雑にして簡潔かつ効率的である意味壮大なフーガ、また「クレド旋律」の謎とも相まってフィナーレにふさわしく、他方で第40番はこれら2作品とは対照的であり中間に置くことにより絶妙な対比をなす。それぞれの交響曲は、もちろん単体でも超が付く名作中の名作であるが、3作品を、この順序で並べてこその魅力もまたあるわけである。

さて、壮大な序奏とも言える本作第39番は、全体として明るい雰囲気に満ちており、幸福感に溢れる曲調とも評されるが、そこかしこに見え隠れする「影」が、その幸福感を一層引き立たせ、そのことが本作の魅力を増している。その「影」とは、例えば第1楽章主部の主題について、若き頃の礒山雅氏(音楽学者 1946-2018)をして「モーツァルトは泣いている」と言わしめたりもした(礒山雅『モーツァルト=二つの顔』講談社選書メチエ, 2000, p176)。もっとも、光と影が絶妙に織り交ぜられているのは、モーツァルトの作品に通底していることではある。

第1楽章の序奏部は、符点リズムと弦楽器の流れるような下降音型によって華やかに始まるが、その華やかな序奏の中にも、不安定な気持ちにさせるような半音の動きや分散和音、大胆な不協和音が駆使される。まるでそっと置くように静かにソナタ形式の主部の提示部に入る。ファンファーレ調のフォルテの全奏部分もあり全体として華やかな雰囲気を保ちつつも、木管を効果的に用いて哀愁感をチラッと所々に漂わせるのは、さすがモーツァルトと言うほかない。提示部と打って変わって展開部では、短い中に、おどろおどろしさや、交響曲第40番を思わせる疾風怒濤の雰囲気も匂わせ、一筋縄ではいかない人生を表現しているかのようである。一筋の涙が頬を伝うかのような木管による結合部分を経て、再現部に入る。この再現部への入り方があるからこそ、第1主題において「泣いているモーツァルト」がより明確になるのかもしれない。提示部と比べると、途中で哀愁感がもう少し明確に示されつつも、華やかさに力強さも加わり、金管とティンパニによるファンファーレにより勇壮かつ簡潔に終わる。

第2楽章は、弦のみで美しく始まる。第1主題は、まずヴァイオリンで始まった後、低弦へと移行し、低弦とヴァイオリンとの対話のように進む。大変に美しい第1主題部であるが、その中にも主題が短調で示される箇所も経て、今後の不安を予感させる警告音ような木管による結合部分から、短調の第2主題へと入る。第2主題はまるで試練が立ちはだかるかのような厳しい曲調であるが、牧歌的な木管の輪唱が和らげながら、第1主題再現と見事に結合している。第2楽章は、優美と試練とがほぼ同量程度配分されているにも関わらず、優美さが際立っており、全体としては大変美しい曲想である。

第3楽章は、美しくも楽しげな主題と歯切れの良いビート感が特徴の元気な主部と、牧歌的な雰囲気のトリオのコントラストが気持ち良いメヌエットであるが、トリオでは単に牧歌的なだけに終わらず、トリオ中間部の弦楽器は、一抹の哀愁感も漂わせた美しさを添えて、全体としてトリオの楽しげで牧歌的な雰囲気を引き立ててもいる。伝統的な三部形式のメヌエットではあるが、主部とトリオとで調性が変わらない点が若干特異ではある。

第4楽章は、ヴァイオリンによる軽やかな主題から始まる。生き生きとした、ワクワクするような言わば16ビートの曲調である。その中にも、悲しみを回顧するかのような影が見え隠れするが、全体として地の底から湧き上がるような躍動感に溢れている。展開部は第1楽章のそれよりも明確に疾風怒濤の様相で、不協和音も積極的に用いられている。木管による物悲しさが漂う結合部分を経て再現部へ入る。この展開部から結合への部分はとても勢いがあり、再現部での爆発的な輝きへ向かう推進力に溢れている。再現部は最高潮の躍動感が表現される。悲しみの回顧の部分もコントラストとなり躍動感を引き立たせる。提示部では不完全かつ唐突に終わっていたかのようにも思える下降音型が完成した様相で、躍動感をそのままに潔く簡潔に終わる。

モーツァルトの作品に通底する「光と影」、その語法はバロック音楽で多用されたものであるが、モーツァルトはバロック音楽のように原色を配列するような方法ではなく、さりげなく影を落とすことで、これまたさりげなく光を際立たせている。まさに散々言われてきたように天才のなす技であることは間違いない。

ただ、このようなモーツァルトの作品に対して、天才の技だけでなく、「人生色々、苦しいことも悲しいことも沢山もあった。決して良いことばかりではないが、それでも私は人生を謳歌している。」とでも我々に語りかけているような、モーツァルトの人間らしさをも感じる筆者は、ロマンチストに過ぎるであろうか。

原点の原典

「吹奏楽のための第一組曲」はグスタフ・ホルストが作曲した3楽章構成の吹奏楽曲で、本日は作・編曲者でもある伊藤康英氏がホルストの自筆譜をもとに校訂した版を演奏する。

ホルストは組曲「惑星」等のオーケストラ曲が有名であるが、本曲のような吹奏楽曲も数多く残している。本組曲はホルストが残した曲の中でも比較的初期である1909年に作られた作品とされている。

また、伊藤康英氏は吹奏楽曲の「ぐるりよざ」が有名であるが、管弦楽・室内楽・合唱曲等、幅広いジャンルで名作を残している作・編曲者であり、教育者でもある。

本曲の作曲経緯は、陸軍音楽学校の司令官にオリジナル曲の作曲を働きかけられた説や、ロンドンのピープルズ・エンドにおけるフェスティバルのために書かれたという説もあり定かでは無い。軍楽隊あるいは市民バンドでトロンボーンを演奏していたホルストが吹奏楽曲の作曲に興味を持ったと考えられている。

突然だが、筆者が「1番吹奏楽“らしい”曲は何か」と問われたら、間違いなくこの曲を挙げるだろう。学生時代、吹奏楽クリニックに参加した際にはこの曲を勉強すれば間違いないとよく言われたものである。一推しの音源を1つ挙げるとしたらフレデリック・フェネル指揮、クリーヴランド管弦楽団管楽セクションによる1978~79年録音のものだ。ぜひ聴いて欲しい。本曲が日本で知られるようになったのは、間違えなくフェネルの音源によるものと言えるだろう。彼は著書で本曲について以下のように述べている。

「もしバンド曲の本当の指揮者になりたいというならば、このスコアを徹底的に勉強して、可能な限りの角度で、とらえていってもらいたいと念願する。この曲と生活し、あらゆる方法をとおして身につけるべきであろう。(中略)もしこのスコアを本当に理解したならば、自分一人で、理論、対位法、形式、スコア、作曲、そして指揮について身につけたことになる。しかし、そこに到達するには一生かかるだろう」

フェネル著『ベーシック・バンド・レパートリー』秋山紀夫訳/佼成出版社刊

フェネルが「本曲を勉強してもらいたい。」といった理由についてだが、その最たる点は、10分強の本曲が、3楽章全体にわたり1つの主題が支配されていることによる統一感・美しさ・密度を持っていることが挙げられるだろう。以下のように曲は進んでいく。

本曲が作曲された1900年代初頭までの吹奏楽器での演奏スタイルは、軍楽隊で演奏される行進曲と、モーツァルトの「グラン・パルティータ」やシュトラウスの「13管楽器のためのセレナード」のような室内楽曲に分かれる。特筆されるべきは、本曲が当時一般的ではなかった現在普及している吹奏楽編成に近い編成で作曲されているということだろう。編成は、初版から各時代のバンド事情に合わせて複数回改訂されている。これらの数種の版は編成だけでなく、初版とは細部に様々な相違点がある。これは、ホルストによる自筆譜の所在が1970年まで知られなかったことが理由と言われている。現在広く使われている版は、1984年に作曲家のコリン・マシューズが改定したものである。今回演奏する本校訂版は、伊藤康英氏が大英図書館所蔵のホルスト自筆譜をはじめ各種の編曲版を参照し、自筆書の持ち味を生かしつつも現在のバンドの実情にあった演奏可能な楽譜を目指し、校訂されたもので、限りなく「原典版」に近いものとなっている。曲の美しさと吹奏楽の歴史を感じてほしい。

系図と継承

ロシア帝国で活躍した作曲家、モデスト・ムソルグスキー。皆様が思い描くムソルグスキーのイメージは、『展覧会の絵』や『禿山の一夜』の作品に加え、髭を生やした小太りの男性というものではないだろうか?曲紹介に際し、彼の生涯を少し紐解いてみよう。

ムソルグスキーがリューリクの地主階級の家に生まれたのは1839年。この頃ヨーロッパでは18世紀末からの革命の風が吹き荒れた結果、大衆の政治参加が進み、市民社会が成熟していく変化の時代となっている。ムソルグスキーが生まれ育ったロシア帝国でも、領土拡大の失敗や農奴解放、皇帝の専制強化や暗殺事件など、彼の生きた42年間は、激動の時であった。

ムソルグスキーは、この激動のロシア帝国で多くの作品を残した。彼の本職は官吏であったため、「ロシア5人組」のまとめ役的存在のミリー・バラキレフに作曲を師事し、作曲活動と公務を両立する生活を送っていた(「ロシア5人組」内でもボロディンは化学者、リムスキー=コルサコフやキュイも軍人としての傍ら作曲活動をしていた)。しかしその生涯は決して順風満帆なものではなく、家族や友人との死別や公務の喪失、若い頃より悩まされた深刻なアルコール依存症と闘い、「ホヴァンシチナ」など未完の作品を残し、1881年に心臓発作により42歳の短い生涯を閉じている。

ムソルグスキーをはじめとした「ロシア5人組」が活躍した時代の音楽は、古典派からロマン派へと変化していった時代であるとともに、ロシアや東欧・北欧では民族主義の高揚に合わせるかのように、自国の民謡や民族音楽の音楽語法、形式を重視されることとなった。ムソルグスキーもまた、歌劇『ボリス・ゴドゥノフ』(原作:プーシキン)や『ホヴァンシチナ』のようなロシアの史実に基づく作品や、『禿山の一夜』のように民間伝承をモチーフにした作品を多く残し、その中で後世の印象主義につながる技法を用いていった。

今回演奏する組曲『展覧会の絵』もまた、ムソルグスキーを代表する作品の一つだ。彼はこの作品を1874年の6月から約3週間で作曲しているが、その経緯には、彼の親友の死があった。

ムソルグスキーには、1870年頃より画家のヴィクトル・ハルトマンと友好を深めていた。ハルトマンは、伝統的なロシアのモチーフを自作にとり入れた美術家の一人だったが、1874年に39歳の若さでこの世を去ってしまう。ムソルグスキーは、ハルトマンの母校ペテルブルク美術アカデミーで開催された遺作展での作品に触発され、同年7月に展覧会を訪れた際の散歩(プロムナード)の様子、作品の印象を音楽に仕上げた組曲『展覧会の絵』を完成させた。この組曲は当初独奏ピアノによるものだったが、ムソルグスキーの存命中には初演・出版はされなかった。ムソルグスキーの死後、彼の遺稿整理にあたったリムスキー=コルサコフによって校訂され、1886年に楽譜が出版された。

ピアノ曲からオーケストラへの編曲については、リムスキー=コルサコフの弟子・トゥシュマロフやアメリカの指揮者・ストコフスキーによるものもあるが、現在多く知られているのは、フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルによるものだ。以前からムソルグスキーの音楽に関心を持っていたラヴェルは、1922年にロシアの作曲家・クーセヴィツキーに委嘱され、リムスキー=コルサコフ校訂版を基に大管弦楽用に編曲し、この作品は同年パリ。オペラ座にてクーセヴィツキー指揮で初演された。そして、この編曲が『展覧会の絵』という作品が世界的に有名となる契機となった。

今回演奏する『展覧会の絵』は、そのラヴェル編曲版だ。本作品には「管弦楽の魔術師」と称されたラヴェルのオーケストレーションが遺憾なく発揮されており、原曲の土着的要素を踏まえつつ、華麗で色彩感あふれる洗練された作品となっている。

本作品はハルトマンの絵の印象を描いた10曲と、散歩道の様子を表現した「プロムナード」4曲、「死せる言葉による死者への呼びかけ」の計15曲で構成されている。

冒頭は「プロムナード」では、独奏トランペットをはじめとした黄金の金管セクションによる、5/4と6/4の変拍子の有名な旋律が奏でられ、木管・弦楽器が呼応する形で進行する。

続く「小人(グノーム)」では、弦・木管楽器のおどろおどろしい音色が地底の財宝を守る小人の様子を表現する。

短いプロムナードを経由し、中世の古城で吟遊詩人が歌う様子を表現した「古城」へと進む。この「古城」では、アルト・サクソフォンが哀愁深い旋律を奏で、最後は消え入るように終結する。

3度目のプロムナードの後の「テュイルリー」では、木管楽器の軽やかな旋律により、パリのテュイルリー公園での子どもたちが戯れる様子を表現している。続く「ヴィドロ」では、牛車のような重苦しい足取りを独奏テューバが悲壮感に満ちた雰囲気で旋律を奏でている。

4度目のプロムナードに続いては、「卵の殻をつけたひな鳥のバレエ」だ。この作品はハルトマンが描いた衣装デザインに基づくもので、ひなのさえずりを表現したフルートやスネアドラムの技巧が印象的なものとなっている。続く「サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ」では、木管。弦楽器によるサミュエル・ゴールデンベルク(金満のユダヤ人)の威厳に満ちた旋律とミュート付きトランペットの貧弱で落ち着かないシュミュイレ(貧乏なユダヤ人)の旋律が対照的に表現され、やがて交ざり合う。

ピアノ独奏版ではプロムナードが入るが、ラヴェル編曲版ではカットとなっており、「リモージュの市場」へ続けて進む。リモージュは陶磁器の産地として有名なフランス中部の町で、市場に集った人々の会話が休みなく表現されている。続く「カタコンブ」は文字通り古代ローマの地下墓地のことで、オルガンのような金管セクションが分厚いアンサンブルを奏でられる。その後の「死せる言葉による死者への話しかけ」は、プロムナードの旋律に基づくもので、亡きハルトマンへの追悼の意も感じることができる。

そして、力強い「鶏の脚の上の小屋-バーバ・ヤガー-」が始まる。このバーバ・ヤガーはロシア民話に登場する魔女のことだが、ムソルグスキーはハルトマンが描いた時計のデザイン画と、この民族伝承を結び付け作品としている。曲は空中を飛び回る魔女のおぞましい姿を表現しており、荒々しいリズムや金管楽器の勇壮なファンファーレが結びつき、そのまま熱狂のもと終曲「キエフの大門」になだれ込む。

終曲「キエフの大門」は管楽器とティンパニによる雄大な合奏から始まり、聖歌や鐘の音色も加わり、プロムナードの旋律も再現され、輝かしい響きとともに管弦楽による大合奏が鳴り響く。ハルトマンの遺志を継いだムソルグスキーの思い、そして華やかなラヴェルのオーケストレーションが合わさった壮麗な音楽で、フィナーレを迎える。

組曲「展覧会の絵」は、ムソルグスキー・ハルトマン・ラヴェルをはじめとした多くの芸術家たちの思い、活動の軌跡が一体となった作品である。現在新型コロナウイルスによる影響を我々も多く受けているが、我々Musica Promenadeは、今こそオーケストラによる力強い演奏、芸術家たちの意思、社会活動の必要性を本作品の演奏通じて問うていきたい。